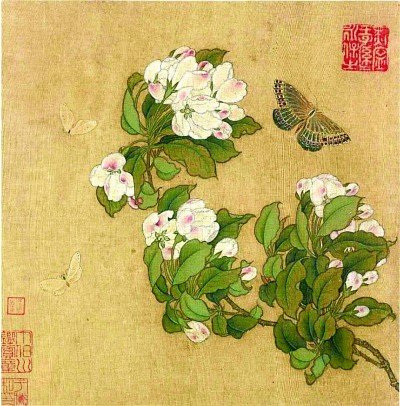

南宋佚名《海棠蛱蝶图》

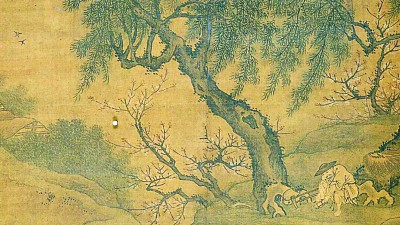

明代戴进《春耕图》(局部)

中国人对一年四季的明辨,大约于西周后期逐渐清晰,而在夏商时期,则只有春与秋的区分。陈梦家《殷墟卜辞综述》分析,甲骨文里只有春、秋两字,以及早期先民对岁时季节感受与农业生产紧密相连的描述,似可确证。

先民们最先分辨春、秋两季,无疑与春生、秋熟的自然现象密切相关。当时先民根据农业植物生长的特征,将一年分为“禾季”“麦季”两段,前者是播种的季节,大体包括冬春时光;后者是收获的季节,大致涵盖夏秋时段。

在大自然一年四季的演化里,春生、夏长、秋收、冬藏,其中不仅跳动着生命有序变化的节律,还蕴含着彼此相连的逻辑联系。这一时序演进的链条,如果要寻找因果关系,起首的春天便是“因”,其他皆是环环相扣而衍生出来的“果”。古谚说“一年之计在于春”,根脉或许在此。

陆机《文赋》云:“遵四时以叹逝,瞻万物而思纷。”在中国文人眼里,春天除了是万物萌发、生机勃勃的美好季节,还是观照人的生存体验的多面镜,映射着五光十色的生命情态和思想哲理。

在乙巳农历新春来临之际,且让我们从这万千气象中截取几个画面,以领略中国人丰富细腻的心灵世界,窥探中华文化丰厚与广阔的意蕴。

迎 春

一元复始,万象更新。春天是一年的发端,在融融春意中,大地从严冬的沉睡中醒来。百卉萌动,万物复苏,一派草长莺飞、生机盎然的景象。

历代文人墨客吟咏春天的诗歌车载斗量,耳熟能详者,莫过于宋代政治家、文学家王安石的《元日》:

爆竹声中一岁除,

春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,

总把新桃换旧符。

“元日”即大年初一,是中国人迎春的首要节日,也是我国重要的传统佳节。诗人以质朴的语言,点出人们辞旧迎新的典型意象——爆竹、屠苏酒、春风暖阳、门神、春联,宛如一幅色彩亮丽的民俗画卷,将喜庆祥和欢度春节的热闹场景,连带醉人的酒香和噼里啪啦的鞭炮声呈现出来,也让人们的各路感官都亢奋起来。

元代叶颙的《己酉新正》也是歌吟春节的诗篇:“天地风霜尽,乾坤气象和。历添新岁月,春满旧山河。梅柳芳容徲,松篁老态多。屠苏成醉饮,欢笑白云窝。”严冬风霜消退,春天悄然而至,怎能不让人开怀畅饮,笑语欢歌。

传统春节仿佛连台大戏,节前的“忙年”是排练和暖场锣鼓,除夕是隆重的揭幕亮相,正月初一步入扣人心弦的高潮,经过跌宕起伏的移步换场,直至正月十五元宵节,才奏响让人依依不舍的尾声。

辛弃疾的名篇《青玉案·元夕》,描绘出宋代元宵节的盛况:“东风夜放花千树,更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。”元宵节的灯火烟花、车水马龙、社火百戏等,是那样绚丽多彩、欢腾喜庆,承载着人们对生活团圆、幸福美满的祈盼。

在先贤笔下,不仅有对新春节庆和民众欢乐的典仪等浓墨重彩的描绘,还像蟋蟀张开触须一样,着力搜寻捕捉时令转换中悄然而至的春的讯息,并细心体察,精心刻画。这就是说,古人的迎春华章,不仅描绘人们怎么“迎”,还着力捕捉大自然的春天怎么“来”。

“冬天来了,春天还会远吗?”这是19世纪英国诗人雪莱名扬世界的佳句。可他哪会知道,早在一千多年前,唐代大诗人李白已有“闻道春还未相识,走傍寒梅访消息”(《早春寄王汉阳》)、“寒雪梅中尽,春风柳上归”(《宫中行乐词·其七》)等名句。至于白居易的“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”(《钱塘湖春行》)、宋代张栻的“律回岁晚冰霜少,春到人间草木知”(《立春偶成》)、叶绍翁的“春色满园关不住,一枝红杏出墙来”(《游园不值》)等,均是吟咏春天的妙语佳句。中国人的灵心慧眼,中国先贤对自然节气的敏感,足以让雪莱等颔首低眉。

唐代韩愈以写文章名世,苏轼称赞他“文起八代之衰”,可他吟诵早春的诗篇《春雪》,也是别出心裁:

新年都未有芳华,

二月初惊见草芽。

白雪却嫌春色晚,

故穿庭树作飞花。

本是写春天迟到,仲春二月芳华无踪,只见草芽,且白雪飘落。若照直写来,必平淡无奇,诗味全无。诗人高明之处,在于化平常为新奇,化遗憾为希望,赋予白雪与人相似的感受。因为嫌春色来得太晚,雪片穿越庭树变成纷飞花朵,装扮寂寞的大地。如此以浪漫的想象营构一片生机与奇趣,给人以丰富美感的同时,倍增其文学风韵。韩愈另一首写春的诗《早春呈水部张十八员外》:“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都”,也是自出机杼,风韵动人。

说到别出心裁,不得不隆重请出贺知章的《咏柳》:

碧玉妆成一树高,

万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,

二月春风似剪刀。

一切花草树木的生长,无不得益于春风春雨的滋养。这让诗人想到纤细柳叶如同被巧手剪裁而出,从而有了“二月春风似剪刀”这一极新颖奇警又生动贴切的比喻。大自然化育万物的神奇伟力以及诗人对春天妙造万物的惊赞,通过这个让人拍案叫绝的比喻形象又鲜活地展现出来。

一般而言,设喻和造语过于新奇,易流于牵强、做作,但《咏柳》通过“谁裁出”的设问和“似剪刀”的巧答,不仅避免此弊,还化弊为利,营构出一派春风吹拂、垂柳摇曳的生机。由“裁”到“剪”,由“细叶”到“春风”,诗人的思路曲折而清晰,联想奇妙而妥帖,新巧的比喻中饱蕴丰富的内涵和隽永的诗趣。

贺知章这一赋物入妙、语工意佳的比喻,如同天外陨石落入中国诗歌的历史长河,激起飞溅浪花和圈圈涟漪。从宋之问的“今年春色早,应为剪刀催”,到杜甫的“焉得并州快剪刀,剪取吴淞半江水”,再到李贺的“欲剪湘中一尺天,吴娥莫道吴刀涩”,还有崔道融的“欲剪宜春字,春寒入剪刀”等,凡此种种,虽然花样翻新,各有胜境,却不难听出贺氏巧喻的绕梁余音。

寻 春

寻春,从字面意思看,自然是对春天的寻觅和探访。作为发源于农耕祭祀的一项民间迎春习俗,寻春也叫踏青、踏春、游春、赏春等,是人们领略和欣赏春日景象的时令性活动。古往今来,有关寻春和游春的诗文数不胜数。

在中国文化里,尤其是宋明理学里,“寻春”还有另一层含义,意味着一种心灵的修养,表达出一种对世界的领悟和对生命的觉悟。

南宋理学家朱熹有一首《出山道中口占》:

川原红绿一时新,

暮雨朝晴更可人。

书册埋头无了日,

不如抛却去寻春。

朱熹甚为佩服的陆九渊闻听此诗,顿时面露喜色说:“元晦至此,有觉矣,是可喜也。”(《陆九渊集》卷三十六)陆九渊如此称赞,当然不是说“读书事小,寻春事大”,而是肯定了朱熹在寻求事物生命的意义上有了新的认识。朱诗中的“寻春”,实际上就是寻万物“生”之理。

《周易》乾卦所言“元亨利贞”,也可以对应“春夏秋冬”。元,起始和发端;亨,成长和壮大;利,创获和收成;贞,趋正和静藏。这一法天而行的运行轨迹,正如春夏秋冬循环不已,生生不息。因之,在宋儒看来,“春”亦是“生”,“寻春”也是“寻生”“寻道”的另一种表现形式。

请看朱熹的《春日》:

胜日寻芳泗水滨,

无边光景一时新。

等闲识得东风面,

万紫千红总是春。

表面看,此诗写游春观感,且写得春光满眼,如临其境。但细究寻芳地点,“泗水滨”(今山东泗水县)早被金人侵占,朱熹未曾北上,不可能在泗水滨踏青游赏。原来,历史上孔子曾在洙、泗之间讲学授徒,这里的“泗水”暗指孔门。所谓“寻芳”乃寻求圣人之道,“无边光景”“万紫千红”皆言儒学的渊博精深和丰富多彩,“东风”暗喻催发生机、点化万物的儒家思想。这首寓理趣于形象之中的哲理诗,其“寻芳”或曰“寻春”,实即寻理,寻求万物生生之道也。

这一点,北宋大儒邵雍早占先机。他的学生张岷有《观洛城花呈尧夫先生》:“平生自是爱花人,到处寻芳不遇真。只道人间无正色,今朝初见洛阳春。”邵雍《和张子望洛城观花》道:“造化从来不负人,万般红紫见天真。满城车马空撩乱,未必逢春便得春。”此处的“寻芳”,固然指寻访老师,也包含寻万物造化之理的意蕴。邵雍曾说“吾侪看花异于常人,自可以观造化之妙”(《河南程氏遗书·遗文》引),足可佐证。

再看这两首诗:

曾是去年赏春日,

春光过了又逡巡。

却是去年春自去,

我心依旧去年春。

尽日寻春不见春,

芒鞋踏遍陇头云。

归来笑拈梅花嗅,

春在枝头已十分。

上面一首是宋儒程颢的《戏题》,下面一首是宋代某尼的《悟道诗》。这里的“赏春”“寻春”,显然不止于字面意义,而是以“春”喻“道不远人”之理;以“春”代指宇宙中生生不息的生命精神及运行规律,不管时令风云如何变幻,对生命精神的探索永在,对明德悟道的追求永不止息。

寻春、赏春,在宋儒诗章里富有深意和别趣。此外,还有许多能超越就事论事地写景状物的诗词名篇,在描绘春色中融入更多的人生思考、时空永恒观念乃至辽阔的宇宙意识,既给人形象生动的审美愉悦,又给人以思想启迪和情感升华。

离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

白居易《赋得古原草送别》前四句,由春草繁茂、绿遍古原的胜景,想到大自然生生不已的“枯荣”循环;以野火焚烧、枯焦一片的惨烈景象,反衬春风触处皆绿的神奇魔力。诗篇不仅将自然界的生机表现得极为饱满有力,更揭示出任何外力摧残和阻挡,都无法抗拒生命勃发的力量的哲理。

如果说,歌吟春天的诗篇多如满天繁星,那么,张若虚的《春江花月夜》则是一轮皎然独照的明月;如果说,繁星让夜空增添天女散花般的美丽和神秘,那么,明月则若嫦娥在广寒宫挂起的亮丽灯笼,透射出迷人而夺目的光彩。

闻一多在《宫体诗的自赎》中说,《春江花月夜》是“诗中的诗,顶峰上的顶峰”,“在这种诗面前,一切的赞叹是饶舌,几乎是亵渎”。且不说那江潮连海、浩瀚无垠,月共潮生、气象宏伟的壮阔描写,也不说那月照妆台、思妇惆怅,鸿雁远飞、鱼龙潜跃的生动刻画,单看那对春夜明月发出的仰天之问,就足以让人震撼:

江畔何人初见月?

江月何年初照人?

人生代代无穷已,

江月年年望相似。

不知江月待何人,

但见长江送流水。

这哪里是江边漫步、花前赏月?简直就是凌驾时空,睥睨一切,是对悠远历史和浩瀚宇宙、对茫茫夜空和邈远江月,发出的苍穹之问、灵魂之问!月亮亘古长存,人类绵延不绝。“江畔何人初见月?江月何年初照人?”这种对寰宇、对人类的悠远遐想和洪荒叩问,本身就带有哲理意蕴和浓厚诗趣。

张若虚从广漠宇宙中体验人类处境,从自然永恒中看到人生短暂。但他不同于刘希夷“今年花落颜色改,明年花开复谁在”“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”的徒然叹息,而是反其意而用之,放言高论“人生代代无穷已,江月年年望相似”。

在这首诗歌里,人生已不是指一个个个体生命,而是指代代相传、永无穷尽的人类生命旅程。这就大跨度地超越了对个体生命有限的遗憾和悲叹,而是转化为对世代相续的大人生的肯定和礼赞。其中尽管有怅惘和感慨,却充盈着对美好生活的向往和期待,诗情画意中透出博大的胸襟和哲思的光辉。

惜 春

我们的祖先行走于遥远的过去,生活的简单、粗糙和艰难,并没有泯灭或减弱他们对美的敏感和追求。哪怕是如良辰佳日之类的常有之物,他们那柔软而丰富的心灵也亲近有加,悉心体察和呵护。王羲之在《兰亭集序》中,对“天朗气清,惠风和畅”的暮春三月,是何等珍爱和欣赏!孟浩然的“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知多少”,对春花的怜惜之情溢于言表。

美好的时光总是短暂的。所谓惜春,就是惋惜、珍惜、眷恋春光。唐代诗人薛能的诗篇《惜春》,充分表达了这一含义:

花开亦花落,时节暗中迁。

无计延春日,可能留少年。

小丛初散蝶,高柳即闻蝉。

繁艳归何处,满山啼杜鹃。

花乃春之象征,春乃生之隐喻。花开花谢,时令暗迁。“花落”作为春宵盛宴的残羹冷炙,既是人们对春光流逝的留念和遗憾,更是对青春耗损的惆怅与伤感。惜春之情,其实是人对宝贵生命消耗的托物言情,本质上是对自己生命的珍爱,对美好时光悄悄溜走的喟叹。

庄子说:“天地与我并生,而万物与我为一。”自然节律的变化,尤其是美妙时光的消失,怎能不拨动诗人骚客的心灵琴弦,使惜春、伤春、怜春等沉吟,在中国文学殿堂黄昏清旦的吟诵中,成为让人流连忘返的低吟浅唱。

木末芙蓉花,山中发红萼。

涧户寂无人,纷纷开且落。

唐代王维的五绝《辛夷坞》中,芙蓉花迎春“发红萼”,一派生机,扑面而来,但在寂寞无人的清冷环境中,急转“开且落”的凋零状态。短短四句,由花开写到花落,由秀发写到凋败,对比强烈,境界迥异。诗人看似写“花开花落两由之”的自然状态,实则表达一种自在落寞的心境。这是在写花,但更是在写人,写自己,写自我的生命如诗中的芙蓉花,在春色中独自含苞绽放,独自悄然飘落。

在中国诗词的百花园中,尤其是唐代以后的诗词园囿里,类似这样惜春、伤春、怜春的琼枝佳卉,争奇斗艳,俯拾即是。

在唐人诗词中,尽管也有伤春之句,如杜甫的“恰似春风相欺得,夜来吹折数枝花”(《绝句漫兴九首·其二》),杨凌的“南园桃李花尽落,春风寂寞摇空枝”(《句》),赵嘏的“应袅绿窗残梦断,杏园零落满枝风”(《春日书怀》)等,但只是星星点点,感时伤春的调子尚未形成风气。

经历安史之乱和五代十国的剧烈动荡,诗人惜春、伤春的情绪积蓄日多,终成漫堤之水,汩汩而下,形成一条蜿蜒晶莹的潺潺溪流:

一庭春色恼人来,

满地落花红几片。(魏承班《玉楼春·寂寂画堂梁上燕》)

流水落花春去也,天上人间。(李煜《浪淘沙·帘外雨潺潺》)

泪眼问花花不语,

乱红飞过秋千去。(欧阳修《蝶恋花·庭院深深深几许》)

惜春春去,几点催花雨。(李清照《点绛唇·闺思》)

惜春长怕花开早,何况落红无数。春且住,见说道,天涯芳草无归路。怨春不语。(辛弃疾《摸鱼儿·更能消几番风雨》)

当然,惜春和伤春的诗词中,远不只是此类个人喟叹、一己悲欢,也有一些在美好春色中感时伤事、借景抒怀的作品,写得情景交融,别有风致。如李贺的《感春》:“日暖自萧条,花悲北郭骚。榆穿莱子眼,柳断舞儿腰。上幕迎神燕,飞丝送百劳。胡琴今日恨,急语向檀槽。”其于春日感叹自己贫困落魄、世道险恶的抑郁之情,可谓愁肠百结,难以化解。

杜甫的杰作《春望》,如三月春雷,在写春天又寄寓家国之痛、黍离之悲的作品中,最为动人心魄。请看前四句:

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

“国破”之难,恰逢“城春”之际。在春天这样一个富有生机和活力的美好季节,诗人面对的却是家国破碎、山河蒙难、城池荒败、烽火不断的悲剧。尖锐的矛盾冲突,使花、鸟作为春天的使者,虽本该给人带来欢快愉悦,却因“感时”“恨别”而平添悲伤和眼泪。如此寓情于景,借景抒情,不仅使《春望》成为杜甫感时伤乱、抒发家国情怀的代表作,也将个人命运咀嚼与国家命运的忧患意识紧密相连,极大地丰富和升华了惜春、伤春主题写作的思想内涵与艺术魅力。

拒 春

中国文化如长江黄河,主流湍急浩荡,支流蜿蜒流淌,以庞大而密布的水系,富含多种微量元素的水质,浇灌和滋养历代中华儿女的心田,涵育出辽阔的精神莽林和幽深的艺术花溪。

这片巨大莽林和这条蜿蜒花溪,春光明媚、绿柳婆娑、山花烂漫、莺歌燕舞,广受人们青睐,因为春天象征着新生、成长和希望。但也有一些颇具品位的文艺家,对春天保持一定的距离,甚至有意躲避、拒绝春天,形成一种别具特色的文艺思想和人生倾向。

在这方面公开亮出招牌、挥舞旗帜的,便是清朝康雍乾时期颇有名望的文艺家金农。作为诗、书、画兼擅的一代艺术大师,金农自号“冬心”,又号“耻春翁”,在杭州老家宅院内建有梅树环绕的“耻春亭”,一生将春天作为否定、贬责的对象。

在艺坛,金农是主攻花卉的高手,花卉多数逢春绽放,可他却常常有意回避、嘲讽、诅咒春天。在多幅花卉作品中,他都题有这两首诗:

雪比精神略瘦些,

二三冷朵尚矜夸。

近来老丑无人赏,

耻向春风开好花。

横斜梅影古墙西,

八九分花开已齐。

偏是春风多狡狯,

乱吹乱落乱沾泥。

上一首说他的画中没有鲜艳“好花”,只有二三“冷朵”,且“老丑”无人欣赏,但依旧以沐浴春风为耻。下一首借梅花遇春凋零,抨击春风“多狡狯”,把春天塑造成残害梅花的“刽子手”。他还在一幅梅花图中题跋:“野梅如棘满江津,别有风光不爱春。”

金农并非单兵作战,早他一百多年的明代大画家徐渭,也曾踏上与其相似的艺术征途。徐渭爱画洛阳牡丹,但不是用颜色去表现牡丹的绚丽,而是醉心于用墨笔挥洒点染黑牡丹。他也写有两首“水墨牡丹”的题画诗:

五十八年贫贱身,

何曾妄念洛阳春?

不然岂少胭脂在,

富贵花将墨写神。

腻粉轻黄不用匀,

淡烟笼墨弄青春。

从来国色无妆点,

空染胭脂媚俗人。

在徐渭看来,羡慕和妄念春天是奢望,是自寻烦恼,用鲜艳胭脂来画牡丹是取媚世俗,真正的国色天香是素面朝天,并非涂脂抹粉的结果(“从来国色无妆点”),只有泼墨点染,“淡烟笼墨弄青春”,才能得其本真神采。故宫博物院藏有徐渭《墨花图卷》,第九段芙蓉题诗云:“老子从来不遇春,未因得失苦生嗔。此中滋味难全说,故写芙蓉赠与人。”

徐渭、金农有意避春、厌春、耻春、拒春等,并非简单否定春天的美好和价值,而是感慨人生之短暂,意在躲避繁华,拒绝流俗,寻求心灵的平静,坚守自己的人生理念,在有意义的人生旅途上砥砺前行。

清代高望曾有《题金冬心画梅·隔溪梅令》词,其下半阕云:“泪痕偷向墨池弹,恨漫漫。一任东风,吹梦堕江干。春残花未残。”这里说自然界的春天早已残退消失,但金农画中的花仍在开放。金农及徐渭等所要的,便是这“春残花未残”的生命状态——不去理会外在的春天及枯荣如何变换,但心中之花始终盛开,永不凋谢。

这种生命的格调和情韵,在中国文艺史悠扬起伏的多声部旋律中,其实早有前奏。从晋代陶渊明《九日闲居》沉吟“寒华徒自荣”,到宋代释普济《五灯会元》宣称“幽鸟不知春”,到金代元好问《同儿辈赋未开海棠》的“爱惜芳心莫轻吐,且教桃李闹春风”,再到明代唐寅《怅怅词》的“何岁逢春不惆怅,何处逢情不可怜”等,不都是同一主题或高亢或低沉的演奏吗?

他们一再倾吐的心声,不是拒绝春天和生命的美好,而是抵御春天花团锦簇的诱惑,抵御世俗病菌感染和虫害侵蚀,以老子所说“虽有荣观,燕处超然”的态度,守住自己的初心和本性,让生命之花更好绽放。

比金农略晚的曹雪芹,对世道人生似也有大致相同的体悟和认识。《红楼梦》给贾府里四位千金小姐,都取了与春天相关的芳名:元春、迎春、探春、惜春。由曹雪芹对这四位大家闺秀的命运描写,可见他对春天艳丽表象背后的衰败,是何等感伤、痛心、无奈和怨叹。他给贾惜春写的四句“判词”,可谓字字眼泪,句句辛酸:

勘破三春景不长,

缁衣顿改昔年妆。

可怜绣户侯门女,

独卧青灯古佛旁。

首句表面写春天短暂,其实暗指惜春三个姐姐的悲凉命运。一部《红楼梦》,可谓是一曲繁华不再、春景难留的挽歌。

不过,中华文化犹如不断涅槃而永生的凤凰,具有自强不息的性格和气质,从来不会因时序变化和短暂乌云的阻碍而无法振翼翱翔。春天给人们带来蓬勃生机和旺盛活力,也让人感喟春华易逝和繁花易败。拒春自守者,看到后者之弊而连带摈弃前者,未免如倒洗澡水把孩子也泼了出去;拒春逃避者,见到后者之弊而否定人生价值,未免如惜春出家而断送人生情缘。

这使我想到李白的《赠韦侍御黄裳二首》,且摘录几句如下:

桃李卖阳艳,路人行且迷。

春光扫地尽,碧叶成黄泥。

愿君学长松,慎勿作桃李。

受屈不改心,然后知君子。

从诗题可知,这是写给一个叫韦黄裳的朋友的,因其做过殿中侍御史,所以称他“韦侍御”。据《新唐书》,此人混迹官场,颇喜攀龙附凤,结交权贵。诗作以春天“卖阳艳”的桃李作比,暗指攀附权贵虽取媚煊赫一时,但终究难逃“碧叶成黄泥”的命运。“愿君学长松,慎勿作桃李。受屈不改心,然后知君子”,可谓是对朋友的良言忠告。

李白既看到春日桃李的妖艳、迷人及短暂,又指出春光本身具有除旧布新的作用。至于你在朗朗乾坤下被何物感染、受何人影响,是“学长松”还是“作桃李”,完全在于你立身处世中的一次次选择,选择做君子即为君子,选择做小人即为小人。

中国文化里的春天,如相看两不厌的春山,波光映人的春水,是那样苍翠欲滴、碧波荡漾。我在深感目不暇接、美不胜收的同时,只能借用美学大师朱光潜《谈美》里的告别语,对每日在这繁忙世界里匆匆行走的人说一声:“慢慢走,欣赏啊!”

(作者:钱念孙,系安徽省中国特色社会主义理论体系研究中心省社科院基地研究员)

(原标题为《中国文化里的春天》)

鲁ICP备2021002543号-1

鲁ICP备2021002543号-1